Complete guide to nectar and pollen plants of Sabalan region with unique ecosystem analysis, flowering calendar and...

Discovering the Secrets of Honeybee Anatomy and Physiology: A Comprehensive Guide for Beekeepers

Introduction to the Anatomy and Physiology of the Honeybee

Many beekeepers, due to their daily commitments, do not have the opportunity to take a closer look at the fascinating structure and function of the honeybee's body. In this article, we will introduce you to the anatomy and physiology of the honeybee, providing you with scientific details and new findings to gain a deeper understanding of these remarkable creatures. Bees are not only structurally complex but also exhibit numerous functional intricacies. By understanding how each part of the bee's body operates, you can become a more professional beekeeper and enhance the productivity of your colonies.

In this article, the information is presented in a systematic and coherent manner, making it easy for you to study precise scientific content. Undoubtedly, this post is one of the most comprehensive and up-to-date graphic and scientific articles that will deepen your knowledge about the shape and function of honeybee organs. Please stay with us until the end of the content.

Morphology and Anatomy of the Honeybee

Due to the significant diversity, or polymorphism, among honeybees, they have three main forms—queen, workers, and drones—unlike many other species that only have two forms (male and female). Morphology refers to the external appearance of the bee, while anatomy includes the internal body structures. Each of these three types of bees has unique morphological and anatomical characteristics.

In this article, our primary focus is on worker bees, and we will further explain how the queen and drones differ from the worker bees. For better organization, we will structure our presentation based on the bee’s three main body parts: head, thorax (mesosoma), and abdomen (metasoma). Each section will be briefly introduced here, with a detailed explanation to follow in later sections.

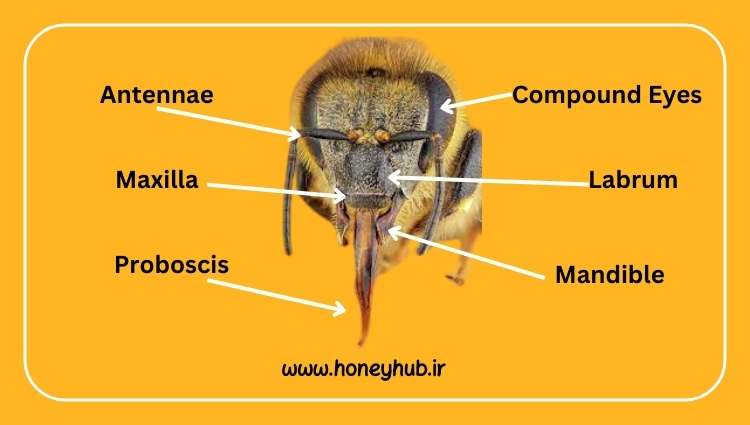

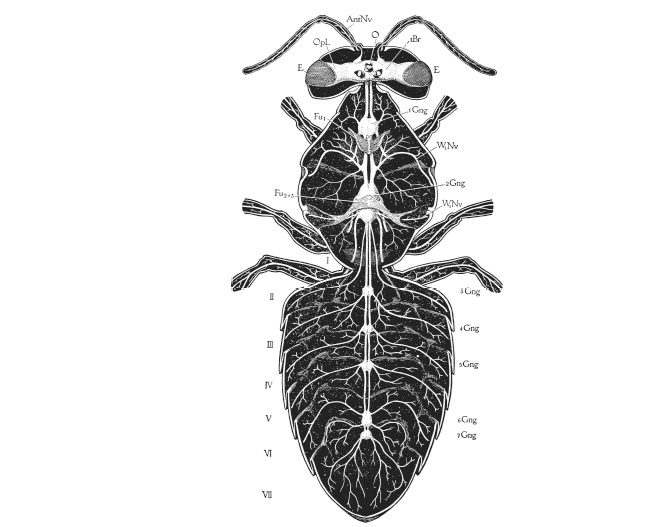

- Head: The head includes compound and simple eyes for vision and navigation, antennae for receiving chemical and olfactory signals, and mouthparts like mandibles and proboscis used for feeding and moving fluids. The bee's brain is located in the head, responsible for processing sensory information and regulating complex behaviors.

- Thorax: The thorax is the center of movement and flight for the bee, consisting of three segments with three pairs of legs and two pairs of wings. The legs are specialized for collecting pollen and have pollen baskets in worker bees. The wings are connected by small hooks to create more stable flight.

- Abdomen: The abdomen houses the digestive, reproductive, and defensive systems. It includes the honey stomach for storing nectar, the digestive system for processing food, and the sting with venom glands for colony defense. In the queen, the abdomen is larger and specialized for reproduction.

The Head of the Honeybee

The head of the honeybee is the primary part for interacting with the outside world and serves as the center for decision-making and regulating body activities. It contains several important organs, each playing a specific role in receiving environmental information and responding to it.

- Antennae: The honeybee has two long antennae that contain thousands of sensory receptors. These antennae can detect smells, tastes, and even vibrations. Honeybees use these antennae to sense pheromones (which are released by the queen) and communicate with other bees.

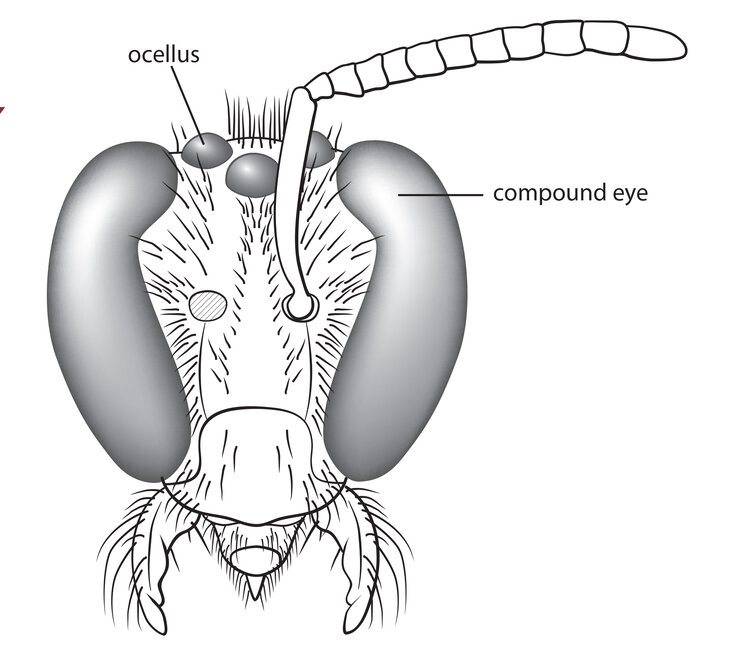

- Compound Eyes: Honeybees have two large compound eyes, each made up of thousands of small lenses (ommatidia). These eyes enable the bee to detect movement and navigate through various environments. Bees are especially sensitive to ultraviolet light, which helps them better identify flowers and food sources.

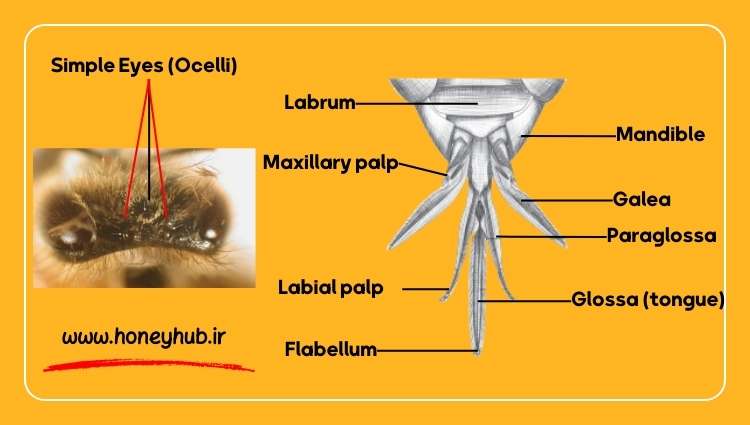

- Simple Eyes (Ocelli): These three small eyes located on the top of the bee's head help in detecting light intensity and provide guidance during long flights.

- Mandibles: These strong mandibles allow the bee to shape wax, manipulate food, and transport necessary materials.

The head and mouthparts of the worker bee are shown in Figure 2. The head houses most sensory structures, mouthparts, many important glands, and the brain. We will cover the brain when discussing neurobiology in Chapter Six.

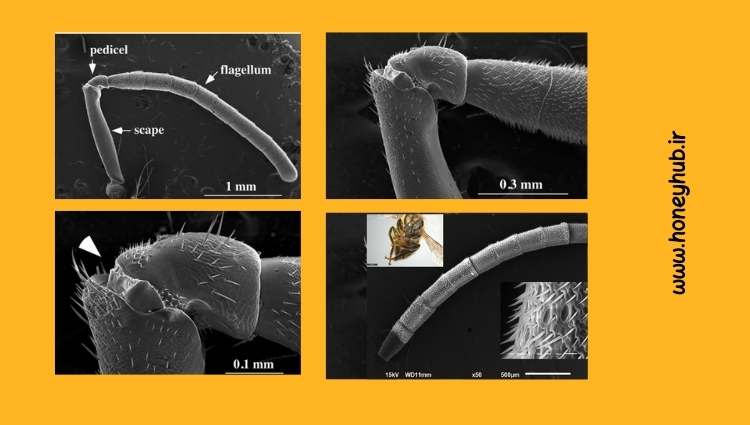

Antennae

The antenna of an insect is a multifunctional sensory organ that plays a role in various processes. This organ is primarily involved in olfaction, but it also plays a role in sound reception, flight speed detection, and humidity sensing (Claudin, 2013). Its basic structure is shown in Figure 3. The Johnston's organ, located in the second segment of the antenna (pedicel), is a complex chordotonal organ found in all insects. In bees, this structure is involved in sound detection and is likely also involved in decoding the dance language (Tautz, 2008).

Eyes

The compound eyes of the honeybee are its primary visual organs. They differ from our camera-like eyes, as they consist of numerous small lenses, each independently gathering visual information that is then integrated into a unified image in the bee’s brain (Land, 1997). Additionally, three simple eyes, called ocelli, are located on the top of the bee’s head (Figure 4). These eyes do not form images but act as sensitive photometers, playing a crucial role in orientation during flight (Collett, 2013).

Oral Components and Related Glands

The oral components of honey bees are shown in Figure 6.

Bee Proboscis: The bee's proboscis, which consists of the upper jaw and lips (often referred to as the labio-maxillary complex), is used for drinking liquids. This complex organ is retracted and stored when not in use (Danforth et al., 2019). When in use, its external parts form an airtight tube into which the tongue (glossa) is inserted. Strong muscles connected to the base of the glossa (the cibarial pump) create suction (Snodgrass, 1956). The proboscis also plays a role in pheromone transfer and trophallaxis within the hive.

Mandibles: Mandibles are used for moving objects, shaping wax, smoothing uneven surfaces, and holding liquids during trophallaxis. They are also used in combat. Unlike stingless bees that use their strong mandibles to defend against vertebrates, the mandibles of honey bees are not strong enough to break human skin or exert enough pressure for a painful sting.

Honeybee Glands

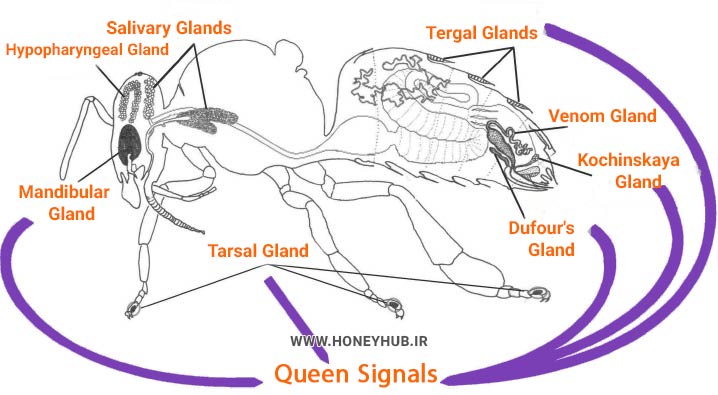

The honeybee has a set of specialized glands, each of which plays a vital role in the biological and behavioral functions of this insect. The first three glands are located in the head, while the remaining ones are situated in other parts of the honeybee's body (Figure 7). The glands in the honeybee's body include the following:

These are the largest glands in the head of the honeybee and play a role in producing food (royal jelly) for the larvae in nurse bees, as well as secreting enzymes for processing nectar and defensive secretions in worker bees (Huang and Otis, 1989; Fluri et al., 1982; Kreilsheimer, 1991; Vent et al., 2015).

These glands are attached to the mandibles and play a role in producing food and defensive secretions in worker bees. They are also noteworthy for producing the queen pheromone, which is important for announcing the presence of an active and live queen to the entire hive (Slessor et al., 2005; Vent et al., 2015).

These glands are divided into cephalic (related to the head) and thoracic (related to the thorax) sections, which produce a milky and watery secretion. The cephalic section secretes hydrocarbons that are used for identifying nest-mate bees (Simpson, 1960; Winston, 1991; Martin et al., 2018).

These glands are located in the abdomen of worker bees and play a role in producing wax scales, which bees use to build the hive. The wax glands are located near fat tissue and are activated by factors such as age and the needs of the hive.

This gland is located on the dorsal side of the abdomen and produces specific pheromones that are used for marking and guiding bees during foraging or returning to the hive.

This is an important gland in honeybees, located in the abdomen near the sting. It plays a crucial role in secreting reproductive pheromones and is active in both queen and worker bees. In queen bees, the pheromones secreted by this gland are important for attracting and drawing worker bees to the queen, as well as maintaining hive cohesion. In worker bees, this gland also influences interactions and the division of social tasks.

These glands are connected to the stingers of worker bees and queens. The venom produced contains compounds that cause pain, swelling, and serve to defend the hive against intruders. Honeybee venom includes melittin, phospholipase, and hyaluronidase, which help in breaking down cell membranes (Selzler et al., 2005).

The Kashnikov gland in honeybees is part of the pheromone secretion system that plays a role in the bees' defensive processes. This gland is located near the stinger of worker bees and, along with the venom gland, secretes specific compounds that are important for defense and responding to threats. One of the most significant secretions from this gland is the alarm pheromone, which alerts other colony members and prepares them for defending the hive.

In winter, bees remain inside the hive and are unable to fly and defecate due to the cold temperatures. During this time, feces accumulate in the rectum of the bee. The rectal glands assist in thickening the feces and reducing the water content through the production of specific secretions. This process prevents the accumulation of waste and pathogens in the body and allows the bee to store a large amount of feces without infection or harm. These glands also play an important role in preventing bacterial growth and avoiding infections in the rectum by secreting antibacterial compounds.

This defensive mechanism helps bees retain their feces in their bodies until the weather is suitable for flying (usually in spring), at which point they can exit the hive to naturally eliminate it. If the conditions are not right for premature defecation, bees may suffer from various diseases, such as Nosema, which can threaten the health of the colony (Bailey, 1955; Winston, 1991).

Each of these glands plays a specific role in the coordination and organization of the social and defensive life of honey bees, performing vital functions for the maintenance of the colony and the survival of the bees.

The Flow of Flower Nectar to Your Table

The Thorax of the Honey Bee

The early ancestors of insects were highly segmented. For the head, these ancestral segments are not visible, but in the thorax and abdomen, the individual segments are generally evident. The thorax consists of three segments, each accompanied by a pair of legs. In bees, the first abdominal segment, known as the prothorax, combines with the three thoracic segments to form the mesothorax (thorax). The remaining abdominal segments (Ab2 to Ab8) constitute the metasoma (abdomen). Generally, the mesothorax is more related to movement needs, while the metasoma deals with digestion and reproduction.

The thorax of the honeybee (mesothorax) is the middle section of the bee's body and plays a key role in the movement and dynamics of this insect. The thorax is composed of three segments, each associated with a pair of legs and wings. These segments include the following:

The thorax of the honey bee contains very powerful flight muscles that are attached to its wings. These muscles provide the energy needed for fast and maneuverable flight. Bees have two pairs of wings that are connected to each other by small hooks called hamuli, allowing them to move in coordination with one another.

The honey bee has three pairs of legs, with each pair connected to one of the thoracic segments. Each pair of legs has evolved for a specific function. For example, the front legs are used for cleaning the antennae, while the hind legs are used for collecting and carrying pollen from the bee's hairy body and storing it in the pollen basket (corbicula) (Dade, 2009).

The legs of the honey bee consist of specialized sections called the shank (tibia) and ankle (tarsus), which are used for collecting pollen and sensing vibrations. The claws and small pads located at the ends of the legs help the bee to adhere to smooth surfaces and move easily.

Bee Legs

The honey bee, like all insects, has three pairs of legs, with each pair attached to one of the three thoracic segments. Each leg is composed of the following parts, each serving a specific function:

The first part of the legs that connects to the bee's thorax, allowing the legs to rotate and move in different directions. This part acts like a base, providing mobility and stability for the legs.

This section is located after the coxa and plays an important role in transferring movement to the other parts of the leg. This part acts like a small joint and aids in the flexibility and better movement of the legs.

A strong and muscular part that is primarily responsible for force transfer. This section is thicker than the other parts and allows the bee to have more stability when working or climbing surfaces.

The tibia of the leg has specific functions, especially in the hind legs, which include a structure called the pollen basket or corbicula. This basket is a large indentation where the bee stores pollen and sometimes propolis. Additionally, the subgenual organ is located in the tibia, providing the bee with sensitivity to environmental vibrations and helping it detect surface vibrations.

The tarsus, which consists of several small segments, ends in a claw and a pad called the arolium. This part helps the bee adhere to smooth surfaces and maintain its balance while moving on glass or leaves. The tarsus is also connected to a gland called the tarsal gland, which produces secretions for better adhesion to surfaces.

Specialized Features of Each Leg

It has a specialized shoulder that the bee uses to clean its antennae. This capability is very important for maintaining the efficiency of the bee's sense of smell.

It includes hooks that help the bee transfer wax scales produced in the abdomen to the head and use them in the structure of the wax combs.

It features a pollen basket for carrying and storing pollen and propolis. The bee uses a strong hair that passes through this basket to collect and compress pollen during flight, forming it into a mass for storage in the basket. These legs help the bee to coordinate the collection of pollen from its hairy body and package it into the pollen basket.

In addition, the honey bee utilizes a combination of leg and jaw movements for collecting and transporting propolis. This complex system allows the honey bee to gather, transfer, and properly package various materials to meet the needs of the colony.

Wings of the Honey Bee

The wings of the honey bee are crucial for the flight and movement of this insect, featuring complex structures that allow the bee to fly swiftly and maneuver effectively. Like many insects, the honey bee has two pairs of wings, each connected to specific parts of the thorax and working in harmony through hamuli (small hooks that connect the two wings).

Unlike many vertebrates, the flight of the honey bee is indirect, meaning that the flight muscles are not directly attached to the wings. Instead, the muscles connect to the thoracic walls and move the wings by altering the shape of the thorax. This feature enables the honey bee to flap its wings at high frequencies while consuming less energy (Snodgrass, 1956; Winston, 1991).

The honey bee can flap its wings at high speed, allowing for excellent maneuverability in confined spaces and precise foraging. Additionally, the elongated and thin structures of the wings assist the bee in achieving good speed and accuracy during flight with minimal energy expenditure (Vance et al., 2018).

The wings of the honey bee have evolved to enable the bee to carry pollen, nectar, and water. The robust structure of the wings, combined with strong thoracic muscles, allows the bee to fly comfortably even under heavy loads and return to the hive.

Worker bees help ventilate and cool the interior of the hive by flapping their wings inside. This wing movement not only circulates air within the hive but also plays a role in the honey thickening process; by evaporating excess water from the nectar, it converts it into honey.

The wings are moved by powerful muscles in the thorax that occupy almost the entire internal space of the thorax. These muscles enable the honey bee to adjust the speed and intensity of wing beats and switch easily between different flight activities.

The honeybee can flap its wings at high speeds, which allows for excellent maneuverability in confined spaces and precise foraging. Additionally, the elongated and slender structures of the wings help the bee achieve good speed and accuracy in flight while consuming little energy (Vance et al., 2018).

Honeybee Abdomen

The honeybee abdomen (metazoma) is the location of various vital sections of this insect's body, each responsible for important biological and physiological functions. This part of the body includes the digestive system, reproductive system, circulatory system, and various glands.

The honeybee abdomen houses sections of the digestive system that play roles in the digestion and absorption of nutrients.

The honey stomach, found in worker bees, acts as a temporary reservoir for storing nectar. Bees collect nectar and water in their honey stomachs and bring it back to the hive, where it is transferred to processing bees to be converted into honey.

The proventriculus and ventriculus are where the main processes of digestion and nutrient absorption occur. The hindgut is responsible for waste elimination, and bees use Malpighian tubules, which are equivalent to kidneys in vertebrates, to excrete waste from hemolymph (insect blood).

The fat body, consisting of a layer of white or cream-colored cells, plays multiple roles in the honeybee's body. This tissue, besides storing fats, glycogen, and proteins, also participates in the production of an important protein called vitellogenin.

Vitellogenin is a storage protein that plays a key role in the social behaviors of bees, particularly in nurse bees and queens. Additionally, the fat body is involved in detoxifying harmful compounds and maintaining the bee's immune system (Fahrbach, 2006).

The honeybee's circulatory system is open, meaning that blood or hemolymph does not flow in closed vessels. The bee's heart is an open tube located in the dorsal part of the body, directing hemolymph from back to front. Unlike vertebrate blood, hemolymph does not carry oxygen; instead, gas exchange occurs through the respiratory system. This simple structure pumps blood to different parts of the body using a muscular system and one-way valves (Simpson, 1960; Winston, 1991).

The reproductive system in honeybees fundamentally differs among queens, workers, and drones:

Queen: The queen honeybee, due to her primary reproductive role in the hive, has a highly advanced reproductive system. The queen possesses two large ovaries in her abdomen, each containing 150 to 180 ovarioles. This structure allows the queen to lay over a thousand eggs daily. One of the unique features of the queen's reproductive system is the spermatheca, which can store millions of sperm from drones during mating flights. These sperm are used for fertilization throughout the queen's lifetime (Koeniger et al., 2014). The spermatheca enables the queen to produce fertilized eggs that develop into worker bees.

Workers: In contrast to the queen, workers have small, non-mating ovaries. However, under specific conditions where the queen is lost or her laying ability fails, workers can lay unfertilized eggs that develop into drones. Workers cannot produce fertilized eggs, and their egg-laying typically occurs in response to the absence of the queen's pheromone in the hive (Winston, 1991).

Drones: Drones are born from unfertilized eggs, and their reproductive system is much simpler than that of queens. They have only one role: mating with the queen. Drones possess a specialized reproductive organ called the endophallus, which is used during mating flights with the queen. After mating, the endophallus remains in the queen's body, and the drone dies.

The honeybee sting is perhaps its most famous anatomical feature. The worker bee's sting has barbs that penetrate the flesh of a vertebrate attacker and remain lodged in it, along with a venom gland and the necessary mechanism for injecting venom into the attacker's body. Interestingly, the sting does not get stuck when attacking other insects (such as other honeybees) because the barbs are not designed for that purpose. The barbs of the sting have evolved to inject the maximum amount of venom when stinging vertebrates.

In general anatomical terms, the sting is connected to a venom sac, which is also connected to the venom gland. The "Kashunikov gland," which produces alarm pheromones, is also located near the sting. Only female bees have stings because their stings are a modified ovipositor. Queen bees have different stings, which will be examined at the end of this section.

The composition of bee venom has long been known. Bee venom is a complex mixture of compounds that causes pain, swelling, and itching. For example, melittin is a small peptide that disrupts cell membranes and constitutes nearly half of the venom's composition. Phospholipase A is also an enzyme that, along with melittin, breaks down cell membranes.

Interestingly, male bees do not have stings, while queens do, but they use their stings only to fight rival queens. The queen's sting is not barbed; therefore, she survives after stinging.

This complex combination of biological and physiological systems makes the honeybee abdomen one of its most important body parts. These structures work harmoniously to enable the bee to perform its tasks within the colony effectively and contribute to the colony's survival.

This complex combination of biological and physiological systems makes the honeybee abdomen one of its most important body parts. These structures work harmoniously to enable the bee to perform its tasks within the colony effectively and contribute to the colony's survival.

Anatomical Differences Between the Queen, Worker, and Drone Bees

- Size: The queen is the largest bee in the colony, with a more elongated body, especially in the abdomen, which provides more space for her developed ovaries.

- Abdomen: The queen's abdomen is larger and elongated, allowing for the presence of large ovaries capable of laying thousands of eggs per day.

- Stinger: The queen has a stinger, but unlike worker bees, it is not barbed, allowing her to sting multiple times. She primarily uses her stinger to fight other queens.

- Mandibular Glands: The queen has large and active mandibular glands that secrete queen pheromones, which play an important role in regulating social behavior and preventing worker bees from laying eggs.

- Size: Workers are smaller than queens and drones, and their bodies are optimized for performing various tasks. Their abdomens are shorter than the queen's, and their ovaries are reduced.

- Stinger: Workers have a barbed stinger that remains in the skin of the attacker, resulting in the worker dying after stinging.

- Legs: Workers have specialized hind legs known as pollen baskets (corbiculae) for collecting and transporting pollen. Their legs have special hairs for gathering pollen from plants.

- Hypopharyngeal Glands: These glands are located in the heads of worker bees and are responsible for producing royal jelly, which feeds the larvae and the queen.

- Size: Drones have a body larger than workers but smaller than queens. Their abdomens are rounder and thicker due to their more developed reproductive systems.

- Eyes: Drones have very large eyes that cover almost the entire head, essential for identifying queens during mating flights.

- Stinger: Drones do not have a stinger and cannot sting.

- Reproductive Organs: Drones are the only bees with fully developed reproductive organs. They use their endophallus to transfer sperm to the queen and die after mating, as their reproductive organs remain inside the queen.

- Sensory Organs: The antennae of drones have more and more complex olfactory sensors, allowing them to detect queen pheromones from a distance. Workers and queens have simpler antennae suitable for detecting scents and social communications.

- Flight Muscles: Drones have stronger flight muscles compared to workers because they need more flying power for long-distance searching for queens.

These anatomical differences allow each caste of honey bee to perform its specialized roles most effectively. The queen, with a body structure suited for laying eggs; the workers, with diverse abilities for foraging and caring for the colony; and the drones, with features for successful mating with the queen, are all adapted with special anatomy.

Physiology of Honey Bees

The physiology of honey bees refers to the complex and coordinated systems that regulate the vital functions of these insects and aid in their survival. These systems include the digestive, circulatory, nervous, respiratory, reproductive systems, and defense and immune systems, all working seamlessly to enable the bee to perform its tasks within the colony and survive under various environmental conditions. Each system plays a specific role in maintaining the health and stability of the colony, including food gathering, colony defense, reproduction, and body temperature regulation.

Digestive Physiology

The digestive physiology of honeybees aims to convert nectar and pollen into nutrients that are usable for both the bee and the colony. Honeybees possess an efficient digestive system capable of rapidly digesting nectar into honey and converting pollen into absorbable proteins for the colony.

Digestion Phases and Related Processes

Honey bees utilize an enzyme called invertase to convert complex sugars in nectar into simple sugars. This enzyme breaks down the sucrose present in nectar into glucose and fructose, which are absorbable and usable in the bee's energy metabolism. The transformation of nectar into honey is also part of this process, occurring within the colony, where bees produce thick and stable honey by evaporating the water contained in the nectar (Winston, 1991; Brodschneider & Crailsheim, 2010).

Pollen serves as the primary protein source for bees, containing complex proteins and lipids. To break down proteins, protease enzymes are secreted in the bee's digestive tract. These enzymes decompose the proteins in pollen into amino acids and smaller peptides essential for growth, tissue repair, and glandular production. Additionally, lipids in pollen are broken down by lipases into fatty acids, which play roles in cellular metabolism and energy storage (Snodgrass, 1956).

After food breakdown into smaller molecules, these substances are absorbed through the midgut cells and enter the hemolymph. The hemolymph transports these substances to various parts of the bee's body, including the hypopharyngeal glands, for use in the production of royal jelly and other nutritional compounds for the larvae and queen (Crailsheim, 1991).

To prevent waste accumulation, honey bees use Malpighian tubules to excrete metabolites. This process helps reduce the amount of waste within the body. In winter, when bees cannot excrete waste outside the hive, rectal glands absorb excess water from waste materials to minimize space occupancy and prevent infection.

The digestive processes in honey bees play a key role in producing energy and nutrients that are essential for colony activities and the survival of the bees. These digestive mechanisms enable honey bees to optimize their use of natural food sources, while also contributing to individual health and the overall health and stability of the colony.

Physiology of honeybee circulation

The physiology of honeybee circulation differs significantly from that of vertebrates due to its open circulatory system. In this system, blood or hemolymph flows freely in body cavities, focusing not on oxygen transport but on distributing nutrients, hormones, and waste removal.

Structure and function of the circulatory system

Hemolymph, equivalent to blood in bees, lacks hemoglobin and does not transport oxygen. Its primary function is to carry nutrients, hormones, and waste products. The exchange of oxygen and carbon dioxide occurs through the tracheal respiratory system, which uses air tubes called tracheae and small openings on the body surface (spiracles). This structure allows the bee to deliver oxygen to its cells without relying on hemolymph for oxygen transport.

The honeybee's heart is tubular and located at the back of its body. Through muscular contractions, it directs hemolymph from the abdomen to the head. This tubular heart has one-way valves that guide hemolymph flow in a forward direction. After leaving the heart, hemolymph flows freely in body cavities (hemocoel), surrounding tissues and returning to the heart to be pumped again.

Hemolymph plays an important role in regulating the bee's body temperature. During intense activities such as flying, the bee's flight muscles produce a lot of heat. Hemolymph helps distribute this heat and prevent overheating. Similarly, bees can generate a cool airflow by rapidly flapping their wings to regulate their body temperature.

Hemolymph transports metabolic waste to Malpighian tubules, which are equivalent to kidneys in vertebrates. Malpighian tubules separate waste from hemolymph and send it to the digestive system to be expelled as feces.

Hemocytes are a type of immune cell in the honeybee's hemolymph responsible for protecting the bee's body against pathogens and repairing tissues. Hemocytes can attack and fight off invading agents, strengthening the bee's immune system.

Honeybee Respiratory Physiology

The physiology of respiration in honeybees occurs, unlike in vertebrates, through a tracheal respiratory system that is independent of the circulatory system. In this system, oxygen reaches cells directly from the free air without being transported by blood or hemolymph.

Structure and Mechanism of Respiration

Honeybees have openings called spiracles on their body surface, arranged in rows on the abdomen and thorax. These spiracles are directly connected to tracheal tubes and, by opening and closing, guide oxygen into the body. Bees can keep these spiracles open or closed as needed to optimize gas exchange and prevent water loss.

After entering through the spiracles, oxygen flows into the tracheae. The tracheae are a network of thin, branching tubes that deliver oxygen directly to all cells. These tubes vary in size, from larger tubes to very fine branches called tracheoles. Tracheoles extend close to each cell, allowing for direct and efficient gas exchange at the cellular level.

Carbon dioxide, a byproduct of cellular respiration, returns from the cells to the tracheoles and tracheae, exiting the bee's body through the spiracles. This process occurs naturally due to differences in partial gas pressures.

The honeybee respiratory system has a controlled mechanism regulated by muscles surrounding the spiracles and tracheae. These muscles allow the bee to adjust the gas exchange rate according to its needs; for instance, during intense activities like flying, the spiracles open wider to allow more oxygen to reach the cells. During resting periods, the spiracles remain closed to prevent water loss.

Since tracheoles extend close to the cells, oxygen and carbon dioxide are exchanged directly and via simple diffusion between the air and the cells. This type of exchange enables the honeybee to rapidly deliver oxygen to active cells, such as flight muscles, without the need for hemoglobin.

The tracheal respiratory system in honeybees is efficient and optimized, allowing bees to deliver oxygen directly to their cells and expel carbon dioxide. This simple yet effective structure enables honeybees to function with lower energy expenditure and respond quickly to their metabolic needs, adapting during different activities such as flight and rest, ensuring they can perform their roles within the colony.

Honeybee Reproductive Physiology

The reproductive physiology of honeybees is a dynamic and complex process that includes specific physiological and hormonal changes in both the queen and drones. These changes are primarily activated in response to environmental factors and reproductive phases, allowing each bee to optimally fulfill its reproductive roles.

Structure and Mechanism of Reproduction

Extensive physiological changes occur in the queen’s body as she prepares for her mating flight:

- Increased ovarian activity: Before the mating flight, the queen's ovaries are activated by elevated levels of hormones and pheromones, leading to the production of greater quantities of proteins and energy needed for future extensive egg-laying (Koeniger et al., 2014).

- Development of the sperm sac: The spermatheca (sperm storage organ) fully matures in the queen, ready to store sperm after the mating flight. The spermatheca has the capacity to store millions of sperm for several years, aided by hormonal changes.

- Increased energy levels: Prior to the flight, the queen needs to store substantial energy, so glycogen and fat reserves increase, enabling her to endure the lengthy flight to seek out drones. Her muscular system is also strengthened to support her energy and flight requirements (Winston, 1991).

Drones, who play a critical role in passing on genes to the next generations, undergo significant physiological changes before the mating flight:

- Development of reproductive organs: The male reproductive organ, or endophallus, fully matures before flight, preparing to successfully transfer sperm to the queen. This organ remains within the queen’s body after sperm transfer and breaks off, resulting in the drone’s death (Koeniger et al., 2014).

- High energy reserves: Drones prepare for mating by storing large amounts of glycogen and fat, enabling them to follow the queen in the sky for an extended period. Their metabolism adjusts to burn fat and glycogen rapidly, providing the energy needed for flight (Snodgrass, 1956).

- High sensitivity to queen pheromone: Drones possess highly sensitive pheromone receptors on their antennae, allowing them to detect the queen’s pheromones from great distances and follow her path. This pheromone sensitivity increases during mating season and plays a vital role in attracting drones to the queen (Slessor et al., 2005).

After the mating flight and returning to the hive, the queen undergoes further physiological changes:

- Increased ovarian hormone levels: Ovarian hormones rise sharply, initiating egg-laying in the queen and starting the colony's reproductive cycle. Using the stored sperm in the spermatheca, she fertilizes eggs that will develop into worker bees (Winston, 1991).

- Secretion of queen pheromones: Upon returning to the hive, the queen begins releasing pheromones that signal her presence as a fertile queen to the rest of the colony. These pheromones suppress the reproductive behavior of workers and maintain the hive's social structure (Slessor et al., 2005).

These physiological changes in both the queen and drones are coordinated to ensure the colony's survival and the propagation of new generations.

Endocrine System

The endocrine system in honeybees plays a crucial role in regulating various biological processes, including growth, behavior, reproduction, and division of labor within the colony. This system consists of different glands that secrete hormones, which are transported via the hemolymph to various parts of the body, coordinating the bee’s activities.

Main Components of the Endocrine System

These glands are located in the brain of the honeybee and produce key hormones that regulate the bee’s daily activities. One of the most important of these hormones is the molting hormone, which regulates growth and the process of molting or metamorphosis. This hormone is produced by neurohormonal cells and sent to other neural ganglia to transmit growth and development signals to other body parts (Winston, 1991).

This gland, located in the thorax, plays a primary role in regulating the molting process in bees. The molting hormone (ecdysone) secreted by this gland is essential for growth and physical transformations during larval stages and the transition from larva to adult insect.

This gland produces the Juvenile Hormone, which is instrumental in regulating division of labor among bees. The Juvenile Hormone not only controls growth and differentiation in larval stages but also, in adult bees, regulates social behaviors and task allocation, such as foraging or brood care. The level of this hormone varies based on the bee’s age and role in the colony. For instance, younger workers have higher levels of this hormone, enabling them to perform brood care and feeding of the queen, while older foragers have lower levels (Robinson et al., 1992).

The reproductive system of the honeybee, especially in the queen, is highly influenced by the endocrine system. Reproductive hormones are secreted by various glands to regulate the queen's egg-laying and reproductive behaviors. In worker bees, which are naturally sterile, these hormone levels are lower, preventing egg-laying except in specific situations, such as the queen’s absence.

These physiological changes in the queen and drones are harmonized to ensure the colony's survival and the propagation of new generations.

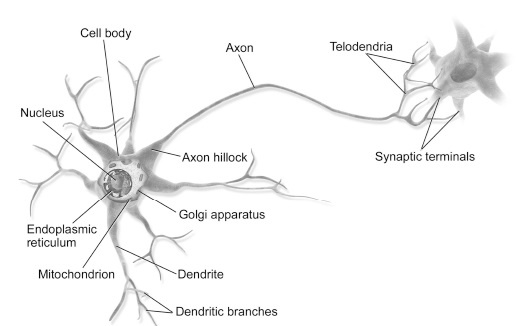

Main Functions of the Nervous System

The honeybee’s nervous system performs essential roles in sensing, processing, and responding to environmental information, coordinating movement, and enabling complex social interactions. Sensory input from chemical sensors on the antennae, mechanical receptors in the legs, and compound eyes is processed in the brain, helping the bee navigate and find resources, as well as communicate within the colony.

The honeybee collects environmental data through chemical sensors on its antennae, mechanical sensors in its legs, and compound eyes. This information is sent to the brain, where it is processed to allow the bee to react to its surroundings. Visual processing is crucial for navigation, while scent processing aids in locating food sources and supporting colony communication (Snodgrass, 1956).

The bee’s nervous system coordinates motor functions such as flying, leg movement, and food collection through neural ganglia. Nerve impulses are sent from the brain to muscles, enabling complex actions like flight, turning in the wind, and returning to the hive.

Honeybees use pheromones to communicate within the colony. Different pheromones released by the queen or workers convey key information, such as reproductive status or danger alerts. The nervous system helps bees recognize and respond to these chemical signals (Slessor et al., 2005).

The mushroom bodies in the honeybee’s brain play a vital role in learning and memory. Honeybees can learn about foraging routes and flower characteristics, storing this information in long-term memory. This skill is essential for revisiting food sources and maintaining colony efficiency (Menzel, 2012).

The honeybee's nervous system is a complex and coordinated system that enables the insect to process environmental information, control motor activities, and manage social communication. This system helps the honeybee live within the colony, efficiently gather food, and respond to the needs of the colony.

Conclusion

In this text, we conducted a comprehensive and detailed examination of the anatomy and physiology of honey bees. This remarkable insect plays a vital role in the ecosystem and beekeeping due to its complex nervous system, efficient endocrine glands, and unique reproductive processes. Understanding these aspects not only helps us gain a better understanding of bee life but also highlights their importance in pollination and the economic production of honey.

We sincerely thank you for staying with us until this point. We hope this information has been beneficial to you. If you enjoyed this post, please support us by liking, commenting, or sharing your suggestions as we continue on this journey.

Leave a comment

Log in to post comments

Related posts

Honey Hub, a treasure trove of nature's amazing products

Honey Hub, a treasure trove of nature's amazing products Why does pollen improve your health?

Why does pollen improve your health?

.jpeg)

Latest comments