Ваша моцарелла не тянется или горит? Секрет в науке. От процесса «паста филата» до решающей роли созревания...

Химия нектара и здоровье опылителей: Ключевые выводы и исследования

Изучение химического состава и качества цветочного нектара

Подготовлено: Доктором Голамом Али Халако

Исследователь Гольстанского центра исследований и образования в области сельского хозяйства и природных ресурсов

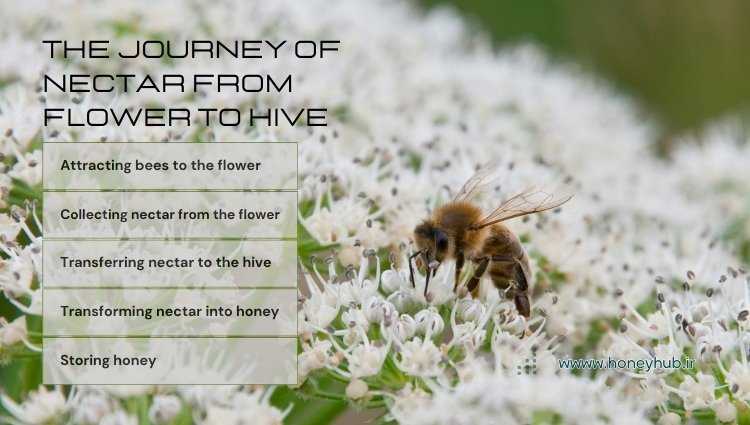

Нектар: Врата к жизни

Нектар, эта сладкая и вкусная жидкость, всегда был известен как основной привлекательный элемент цветов для опылителей, особенно для наших любимых медоносных пчел. Для нас, пчеловодов, нектар является не только сырьем для производства драгоценного меда, но и жизненно важным топливом для выживания и активности наших колоний. Но сводится ли качество нектара только к содержанию сахара и энергии?

Предположение, что качество нектара определяется только сахаром, является значительным упрощением. Мир нектара гораздо сложнее и увлекательнее, чем эти предположения. Невероятное разнообразие в составе и концентрации нектара указывает на наличие ценных несахарных соединений, которые играют жизненно важную роль в питании и здоровье опылителей. Незаменимые аминокислоты, вторичные метаболиты с удивительными свойствами и даже содержание воды в нектаре — все это определяющие факторы, которые мы не должны упускать из виду. Многие из этих соединений оказывают косвенное влияние на пчел, от изменения их пищевого поведения до укрепления их иммунной системы и защиты от болезней. В этом контексте водный компонент нектара, часто упускаемый из-за испарения и сложности отбора проб малых объемов, имеет особое значение.

В следующих разделах мы более подробно рассмотрим каждый из этих факторов и обсудим их роль в качестве нектара и, в конечном итоге, в здоровье и продуктивности пчелиных колоний. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть новое окно в увлекательный мир нектара!

Нектар: Жидкость, текучая и сильно изменчивая

Нектар — это сложная и динамичная жидкость, которая описывается как сильно изменчивая из-за постоянных изменений в ее составе и концентрации. Только представьте! Количество и качество нектара (как с точки зрения объема, так и химического состава) могут значительно варьироваться. Эти различия в химическом составе также влияют на здоровье и продолжительность жизни медоносных пчел. Эти изменения происходят под влиянием различных факторов:

-

Прошествие времени после первоначального выделения: Свежевыделенный нектар может подвергаться химическим изменениям с течением времени.

-

Посещения опылителей: Сбор нектара насекомыми и другими опылителями естественным образом уменьшает его количество.

-

Активность микроорганизмов: Микробы могут попадать в нектар и влиять на его состав.

-

Изменения погоды: Экологические условия, такие как температура и влажность, также могут влиять на свойства нектара.

Таблица 1: Влияние химического состава нектара на здоровье опылителей (Нажмите на строку ниже, чтобы просмотреть таблицу)

| Компоненты нектара | Влияние на здоровье опылителей |

|---|---|

| Сахара | Источник энергии для полета, терморегуляции и роста, включая теплокровных с высоким уровнем метаболизма |

| Некоторые птицы (например, скворцы) не могут переваривать сахарозу | |

| Глюкоза и фруктоза уменьшают окислительное повреждение у бражников | |

| Аминокислоты | Незаменимые аминокислоты часто преобладают, и соотношения сильно варьируются; питательные преимущества в значительной степени неизвестны |

| Могут влиять на вкус нектара | |

| Предпочтения аминокислот могут влиять на потребление сахара | |

| Метаболизируются во время полета | |

| Фармакологические эффекты небелковых аминокислот могут приносить пользу растению, но не опылителю | |

| Белки | Консерванты нектара |

| Жирные кислоты | Метаболизируются бражниками |

| Соли | Способствуют балансу соли |

| Высокий уровень K+ является отпугивающим (например, лук); может влиять на потребление энергии | |

| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | Уменьшает окислительное повреждение |

| Вторичные метаболиты | Консерванты нектара |

| Антиоксиданты, например, фенолы | |

| Антипаразитарное действие на Crithidia у шмелей или Nosema у медоносных пчел | |

| Фармакологические эффекты кофеина и никотина заставляют пчел переоценивать качество нектара | |

| Отпугиватели для воров нектара или конкурирующих опылителей; доступ предпочтительных опылителей улучшается | |

| Кверцетин активирует гены детоксикации | |

| Вода | Избыток воды в разбавленных нектарах должен быть удален |

| Вязкость влияет на скорость питья | |

| Источник воды в засушливых условиях |

Краткое путешествие в химическую сложность нектара

В 1970-х годах новаторские исследования Герберта и Ирен Бейкер открыли новое окно в мир химии нектара. Они привлекли внимание исследователей к разнообразию и обилию несахарных растворенных веществ в нектаре. До этого во многих исследованиях химический состав нектара считался постоянным для вида растения, что облегчало поиск общих закономерностей.

Многочисленные исследования изучали влияние различных факторов, включая эволюционные связи растений (филогения) и тип опыления, на состав сахаров в нектаре. Большинство этих исследований основаны на анализе одного или нескольких образцов нектара от каждого вида растений или объединенных образцов (в случаях ограниченного объема нектара). Однако стоит отметить, что объединение образцов может скрывать вариации в сахарах нектара на уровне вида.

Исследование, проведенное Herrera и коллегами (2006) на виде Helleborus foetidus, ясно продемонстрировало эту изменчивость. Фактически, фенотипические вариации в характеристиках нектара распространены как среди цветков одного растения, так и среди различных популяций вида (Parachnowitsch и коллеги, 2019). Например, исследование Gijbels и коллег (2014) выявило значительные вариации в уровнях сахаров и аминокислот среди цветков одного растения вида Gymnadenia conopsea. В этом исследовании 45% вариаций в характеристиках нектара наблюдалось среди цветков одного растения, а 20% — среди различных популяций вида.

Разнообразие компонентов нектара, особенно сахаров и аминокислот, имеет большое значение для медоносных пчел как ключевых опылителей. Медоносные пчелы зависят от нектара для удовлетворения своих энергетических и белковых потребностей. Вариации в соотношении и концентрации сахаров могут влиять на пищевые предпочтения пчел и, следовательно, на их выбор источников нектара. Кроме того, аминокислоты играют важную роль в росте личинок, производстве белков и укреплении иммунной системы пчел.

Это разнообразие, помимо удовлетворения пищевых потребностей пчел, также может влиять на их поведение при сборе нектара, процесс превращения нектара в мед и их устойчивость к болезням и вредителям. Поэтому более глубокое понимание факторов, влияющих на разнообразие нектара, необходимо для поддержания здоровья и продуктивности медоносных пчел и управления ресурсами нектара в пчеловодческих районах.

Отбор проб из полевых популяций греческой валерианы (Polemonium caeruleum) дал результаты, которые отличались от предыдущих отчетов, основанных на одной популяции, где указывались высокие уровни сахарозы и пролина в нектаре (Ryniewicz и коллеги, 2020). Эти находки показывают, что обобщение результатов одной популяции на весь вид может вводить в заблуждение.

Исследование Bertazzini и Forlandi в 2016 году показало, что нектар растений, выращенных в теплицах (по сравнению с открытым грунтом), отличается по составу растворенных веществ. Согласно Canto (2007), тепличная среда ограничивает химические вариации в нектаре, но может не точно отражать нектар в естественных условиях.

К счастью, последние достижения в области транскриптомики и метаболомики позволили более детально изучить механизмы секреции нектара. Эти исследования привели к открытию новых метаболитов в нектаре, которые ранее были неизвестны (Chatt и коллеги, 2021).

В следующих разделах мы более подробно рассмотрим роль различных компонентов нектара в питании и здоровье опылителей. Оставайтесь с Honey Hub, чтобы узнать о последних научных открытиях, касающихся этого сладкого дара природы!

Основные сахара в нектаре

Наибольшая питательная ценность нектара обусловлена наличием трех простых сахаров:

- Сахароза: Дисахарид, состоящий из двух моносахаридных единиц — глюкозы и фруктозы.

- Глюкоза: Шестиуглеродный моносахарид.

- Фруктоза: Еще один шестиуглеродный моносахарид.

В этом разделе основные сахара подробно объясняются, а затем рассматриваются их эффекты и качество в нектаре.

Источником сахаров в нектаре является сахароза, которая транспортируется через флоэму в ткани, производящие нектар. У некоторых растений сахароза, полученная в результате фотосинтеза, может временно храниться в виде крахмала в этих тканях, а затем расщепляться. Этот процесс позволяет растению выделять нектар быстрее, что наблюдается у цветков тыквы (Cucurbita pepo) с их высоким производством нектара (Solhaug и коллеги, 2019).

Анализ флоэмного сока и нектара показывает, что ферменты инвертазы в клеточных стенках тканей, производящих нектар, по-разному расщепляют сахарозу во время секреции нектара. Это расщепление регулирует соотношение трех основных сахаров и помогает поддерживать градиент концентрации сахарозы (Tiedge и Lohaus, 2018).

Приток воды из-за более высокой осмолярности растворов гексоз (глюкоза и фруктоза) приводит к производству очень разбавленного и обильного нектара. Такие типы нектара, как у видов Aloe и Erythrina, часто адаптированы к универсальным опылителям, таким как птицы (Minami и коллеги, 2021). Новая модель секреции нектара показывает, как модуляция активности инвертазы клеточной стенки может объяснить различия в объеме и составе сахаров в нектаре (Minami и коллеги, 2021).

Хотя гидролиз сахарозы должен приводить к соотношению глюкозы и фруктозы 1:1, дисбаланс, наблюдаемый в свежем нектаре, указывает на роль других биохимических путей в производстве нектара. Кроме того, профиль сахаров может изменяться под влиянием микробов в нектаре (мы обсудим это в следующем разделе). Реабсорбция сахаров также является механизмом, который, вероятно, помогает поддерживать гомеостаз или восстанавливать инвестиции растения в производство нектара, но этот процесс еще не до конца изучен (Nepi и коллеги, 2011).

С точки зрения медоносных пчел, преобразование сахарозы в глюкозу и фруктозу ферментами инвертазы имеет решающее значение для усвояемости и питательной ценности нектара. Медоносные пчелы, как ключевые опылители, зависят от простых сахаров в нектаре для удовлетворения своих энергетических потребностей. Соотношение глюкозы и фруктозы в нектаре может влиять на пищевые предпочтения пчел и, следовательно, на их выбор источников нектара. Кроме того, разбавление или концентрация нектара влияет на энергию, необходимую пчелам для его сбора и обработки.

Кроме того, присутствие микробов в нектаре и изменения в профиле сахаров могут повлиять на качество и срок хранения нектара в улье. Реабсорбция сахаров растением также может снизить питательную ценность нектара для пчел. Поэтому более глубокое понимание биохимических процессов, участвующих в производстве нектара, необходимо для поддержания здоровья и продуктивности медоносных пчел и управления ресурсами нектара в пчеловодческих районах.

По сравнению с тремя основными сахарами, другие сахара в нектаре обычно присутствуют в очень небольших количествах. Например, мальтоза составляла всего 2,5% сахаров в нектаре P. caeruleum и даже отсутствовала в некоторых популяциях (Ryniewicz и коллеги, 2020). Однако пентозный сахар ксилоза может составлять до 39% от общего количества сахаров в нектаре родственных родов Protea и Faurea из семейства Proteaceae [63]. Интересно, что ксилоза метаболизируется опылителями-млекопитающими (Nicolson и Wyk, 1998) и в изобилии встречается в разбавленных нектарах видов Protea, опыляемых жуками (Jackson и Nicolson, 2002).

Отбор проб из полевых популяций греческой валерианы (Polemonium caeruleum) дал результаты, которые отличались от предыдущих отчетов, основанных на одной популяции, где указывались высокие уровни сахарозы и пролина в нектаре (Ryniewicz и коллеги, 2020). Эти находки показывают, что обобщение результатов одной популяции на весь вид может вводить в заблуждение.

Некоторые утверждают, что наблюдаемая связь между составом сахаров нектара и типом опылителя, на самом деле, является вторичным результатом морфологии цветка. Нектары, богатые сахарозой, чаще встречаются в защищенных трубчатых цветках, которые посещаются специализированными опылителями (например, семейство Ericaceae). В то же время нектары, богатые гексозами, преобладают в открытых цветках, которые посещаются как универсальными, так и специализированными опылителями (например, семейство Asteraceae) (Abrahamczyk и коллеги, 2017).

Эта корреляция, выявленная десятилетия назад в полуколичественном исследовании сахаров нектара у 900 видов растений (Percival, 1961), может быть объяснена принципами физической химии. Нектары с гексозами имеют гораздо более высокую осмотическую концентрацию по сравнению с нектарами с сахарозой аналогичной концентрации; таким образом, они испаряются медленнее и лучше сбалансированы в сухом воздухе, чем нектары с сахарозой. Эта характеристика важна для цветков с длинными венчиками, которые требуют защиты нектара (Witt и коллеги, 2013). Опылители с длинными хоботками, такие как пчелы, бабочки и мотыльки, которые могут получить доступ к нектару в защищенных цветках, по-видимому, предпочитают нектары, богатые сахарозой.

Некоторые утверждают, что наблюдаемая связь между составом сахаров нектара и типом опылителя, на самом деле, является вторичным результатом морфологии цветка. Нектары, богатые сахарозой, чаще встречаются в защищенных трубчатых цветках, которые посещаются специализированными опылителями (например, семейство Ericaceae). В то же время нектары, богатые гексозами, преобладают в открытых цветках, которые посещаются как универсальными, так и специализированными опылителями (например, семейство Asteraceae) (Abrahamczyk и коллеги, 2017).

Эта корреляция, выявленная десятилетия назад в полуколичественном исследовании сахаров нектара у 900 видов растений (Percival, 1961), может быть объяснена принципами физической химии. Нектары с гексозами имеют гораздо более высокую осмотическую концентрацию по сравнению с нектарами с сахарозой аналогичной концентрации; таким образом, они испаряются медленнее и лучше сбалансированы в сухом воздухе, чем нектары с сахарозой. Эта характеристика важна для цветков с длинными венчиками, которые требуют защиты нектара (Witt и коллеги, 2013). Опылители с длинными хоботками, такие как пчелы, бабочки и мотыльки, которые могут получить доступ к нектару в защищенных цветках, по-видимому, предпочитают нектары, богатые сахарозой.

2. Аминокислоты: Вторичные питательные вещества с важными функциями

Аминокислоты, несмотря на их более низкую концентрацию по сравнению с сахарами, играют важную роль в нектаре цветов. Общая концентрация аминокислот обычно колеблется от микромолярной до миллимолярной, в то время как концентрация сахарозы в 30% растворе составляет примерно 1 моль. Исследования показали, что общая концентрация аминокислот в нектаре 30 видов растений, опыляемых насекомыми в Великобритании, варьировалась от 0,19 до 12,7 миллимоляр (Gardener и Gillman, 2001).

Совместный анализ нектара и флоэмного сока у рапса (Brassica napus) и других видов показал, что, несмотря на схожую общую концентрацию сахаров в нектаре и флоэмном соке, общая концентрация аминокислот в нектаре примерно в два раза ниже, чем в флоэмном соке (Bertazzini и Forlani, 2016). Это указывает на то, что аминокислоты сохраняются в тканях нектарников во время процесса выделения нектара.

Аминокислоты в нектаре играют множество ролей в питании и здоровье пчел. Эти соединения, как строительные блоки белков, необходимы для роста личинок, производства маточного молочка и укрепления иммунной системы пчел. Недостаток аминокислот в нектаре может привести к замедлению роста личинок, ослаблению взрослых пчел и повышению их восприимчивости к заболеваниям.

Кроме того, соотношение и тип аминокислот в нектаре могут влиять на пищевые предпочтения пчел и, следовательно, на их выбор источников нектара. Некоторые аминокислоты, такие как пролин, действуют как стимуляторы питания для пчел и могут увеличивать потребление нектара.

Учитывая важность аминокислот в питании медоносных пчел, более детальное изучение состава аминокислот в нектаре различных цветов и влияния экологических факторов на их концентрацию необходимо для поддержания здоровья и продуктивности пчел.

Важнее общей концентрации аминокислот является их состав, который значительно варьируется в нектаре разных видов растений (Petanidou и коллеги, 2006). Все 20 распространенных аминокислот, встречающихся в белках, присутствуют в нектаре. Иногда профиль аминокислот сильно смещен в сторону незаменимых аминокислот, которые преобладают в флоэмном соке. Четыре аминокислоты — глутамин, глутамат, аспарагин и аспартат — играют важную роль в метаболизме азота растений (и имеют высокое соотношение азота к углероду) и относительно обильны в нектаре. Кроме того, аланин, серин, глицин и пролин, которые являются незаменимыми аминокислотами, также часто встречаются в нектаре (Nicolson, 2007).

Транскриптомные исследования тканей нектарников хлопчатника выявили высокую экспрессию генов, которые используют глутамат в качестве субстрата для биосинтеза других аминокислот, таких как аспартат (Chatt и коллеги, 2021). С другой стороны, одна или две незаменимые аминокислоты могут доминировать в профиле аминокислот нектара. Например, фенилаланин обилен в нектаре средиземноморских растений, опыляемых преимущественно пчелами, составляя до 47% от общего количества аминокислот в семействе Lamiaceae (Petanidou и коллеги, 2006). Соотношение незаменимых аминокислот к общему количеству аминокислот сильно варьируется среди разных видов растений, например, от 6% до 48% у 20 видов рода Nicotiana.

Небелковые аминокислоты, такие как таурин, гамма-аминомасляная кислота (GABA) и бета-аланин, также могут присутствовать в высоких концентрациях в некоторых нектарах и иногда классифицируются как вторичные метаболиты (Nepi, 2014).

Пыльца может быть потенциальным источником аминокислот в нектаре, особенно учитывая, что она значительно богаче этими соединениями (например, до 1000 раз больше, чем нектар на один цветок (Descamps и коллеги, 2021)). Загрязнение нектара пыльцой, попадающей в него, может привести к высоким уровням пролина и других аминокислот (Descamps и коллеги, 2021). Хотя преднамеренное воздействие пыльцы на нектар Aloe marlothii не увеличило содержание аминокислот (Nicolson, 2007), добавление пыльцы подсолнечника в синтетический нектар привело к вымыванию аминокислот из пыльцы в нектар. Кроме того, загрязнение пыльцой в посещенных цветках Gentiana lutea обогатило аминокислотный профиль нектара (Bogo и коллеги, 2021).

Недавние исследования показали, что бактерии в нектаре могут вызывать прорастание и разрыв пыльцевых зерен, тем самым увеличивая уровень белков (и, в конечном итоге, аминокислот) (Christensen и коллеги, 2021). Риск загрязнения высок для цветков с малым объемом нектара, особенно когда метод отбора проб очень чувствителен для анализа аминокислот (Power и коллеги, 2021).

Функциональная важность аминокислот в нектаре для здоровья опылителей до сих пор полностью не изучена. Кажется, что их прямая питательная ценность ограничена для большинства групп опылителей. Бейкер и Бейкер (1986) пытались установить связь между типом опылителя и аминокислотами нектара, предполагая, что цветы, опыляемые бабочками, содержат больше аминокислот, поскольку взрослые бабочки не имеют других источников азота. Однако четкой связи между концентрацией или составом аминокислот и синдромом опыления не было обнаружено в разнообразном роде Impatiens (включая виды, опыляемые бабочками) (Vandelook и коллеги, 2019).

Пчелы и журчалки получают необходимые аминокислоты из пыльцы, в то время как птицы, питающиеся нектаром, используют членистоногих и иногда пыльцу в качестве источников белка. Остается неясным, почему виды Erythrina, опыляемые воробьинообразными птицами, имеют значительно более высокие концентрации аминокислот по сравнению с видами, опыляемыми колибри. Интересно, что птицы, питающиеся нектаром (Cinnyris talatala), не предпочитают искусственный нектар, содержащий аминокислоты.

В дополнение к прямым питательным преимуществам, аминокислоты могут способствовать вкусу и привлекательности нектара [30] и влиять на выбор питания опылителей. Это сложный вопрос, так как отдельные аминокислоты могут иметь привлекательные или отпугивающие эффекты, которые скрыты в сложной смеси [98].

Интересно, что недавно идентифицированный вкусовой рецептор у медоносных пчел реагирует на глутамат, аспартат, аспарагин и глутамин (основные аминокислоты, участвующие в транспорте азота в растениях и относительно обильные в нектаре) [99]. Многочисленные исследования были проведены по нейронным и поведенческим реакциям опылителей (особенно пчел) на определенные аминокислоты или смеси аминокислот, что выходит за рамки данного обсуждения.

Небелковые аминокислоты могут быть удивительно обильными в нектаре и модулировать поведение насекомых, действуя как нейротрансмиттеры, такие как глутамат и глицин [35, 87].

Случай с пролином также заслуживает внимания: эта аминокислота обычно встречается в нектаре, является наиболее распространенной аминокислотой в гемолимфе медоносных пчел и используется в качестве источника энергии на ранних этапах полета у шмелей и ос [33, 100]. Бражники также используют аминокислоты в качестве метаболического топлива [34].

Наличие аминокислот в нектаре может влиять на предпочтения сахаров и количество нектара, потребляемого опылителями. Например, свободно летающие медоносные пчелы выбирают более низкие концентрации сахарозы при наличии фенилаланина (известного как стимулятор питания). Они также могут предпочитать более высокие концентрации сахарозы, чтобы компенсировать отпугивающий эффект глицина [31].

У бражника Manduca sexta предпочтения к концентрации сахара в нектаре изменяются при наличии смеси аминокислот, аналогичной натуральному нектару [32]. Аналогично, аминокислоты в нектаре снижают способность летучих мышей различать разные концентрации сахара [101]. С точки зрения растения, это может помочь сохранить сахара нектара и предотвратить его чрезмерное потребление.

В предыдущих разделах мы рассмотрели сахара и аминокислоты, два основных компонента нектара. Однако нектар состоит не только из этих двух групп соединений. В этом разделе мы рассмотрим микронутриенты, второстепенные метаболиты и, в особенности, вторичные метаболиты, которые играют уникальную и важную роль во взаимодействиях растений и опылителей.

Микронутриенты и второстепенные метаболиты

Наши знания о химии нектара, особенно в отношении микронутриентов и второстепенных метаболитов, все еще находятся на начальной стадии по сравнению с сахарами и аминокислотами. Низкая концентрация липидов, органических кислот, минералов и белков в нектаре, а также отсутствие всесторонних данных в этой области создают множество проблем для исследователей. Подобно аминокислотам, происхождение этих несахарных метаболитов в нектаре до конца не изучено. Однако последние достижения в области неметаболического метаболомики выявили значительное разнообразие метаболитов в цветочном и внецветочном нектаре таких растений, как хлопок и тыква.

Микронутриенты и второстепенные метаболиты в нектаре играют множество ролей в здоровье и продуктивности опылителей и медоносных пчел. Несмотря на их низкую концентрацию, эти соединения могут оказывать значительное влияние на иммунную систему, поведение при сборе нектара, процесс превращения нектара в мед и устойчивость пчел к болезням и вредителям.

Например, некоторые липиды и органические кислоты в нектаре могут служить вторичными источниками энергии для пчел, помогая им в суровых условиях окружающей среды. Минералы также играют важную роль в физиологических процессах пчел, и их недостаток может привести к нарушению роста личинок и ослаблению взрослых пчел.

Кроме того, второстепенные метаболиты в нектаре могут влиять на качество и срок хранения нектара в улье и предотвращать рост вредных микробов.

Учитывая важность микронутриентов и второстепенных метаболитов в питании и здоровье медоносных пчел, более детальное изучение их состава в нектаре различных цветов и влияния экологических факторов на их концентрацию необходимо для поддержания здоровья и продуктивности пчел.

Содержание минеральных ионов в нектаре часто упускается из виду по сравнению с пыльцой. Предполагается, что опылители удовлетворяют свои потребности в минералах, потребляя членистоногих или пыльцу. Однако минералы в некоторых нектарах могут помочь поддерживать солевой баланс у опылителей (Hiebert, 1993). Комплексные химические анализы нектара 20 видов рода Nicotiana и 147 видов семейства Bromeliaceae показали, что средняя общая концентрация минеральных ионов в миллимолярных единицах была выше, чем у аминокислот.

Необычно высокие концентрации калия в нектаре цветков лука и авокадо отпугивают медоносных пчел, что приводит к плохому опылению. Интересно, что высокие уровни калия и фосфата в питательных растворах отпугивают медоносных пчел, но не отпугивают местных опылителей авокадо в Мексике (Afik и коллеги, 2014). Этот отпугивающий эффект также был подтвержден с помощью теста на реакцию вытягивания хоботка у пчел, ищущих воду (Lau и Nieh, 2014). Регуляция соли у медоносных пчел подробно обсуждается в (Kram и коллеги, 2008).

Другие компоненты нектара включают белки, липиды и органические кислоты. Белки нектара (называемые нектаринами) играют защитную роль в цветочном и внецветочном нектаре, предотвращая микробную деградацию (Schmitt и коллеги, 2021). В обильном нектаре декоративного табака нектарины помогают производить перекись водорода до уровней 4 миллимоляр через редокс-цикл в нектаре (Carter и Thornburg, 2004). Один из белков нектара в цветках Jacaranda mimosifolia является липазой, которая гидролизует липиды нектара в свободные жирные кислоты. Эти жирные кислоты могут накапливаться до концентраций 0,6 миллимоляр и могут быть привлекательными для пчел (Lau и Nieh, 2016).

Жирные кислоты в нектаре также могут иметь метаболическую роль; например, бражники использовали пальмитиновую кислоту в искусственном нектаре в качестве топлива для метаболизма в состоянии покоя (Levin и коллеги, 2017). У видов Nicotiana только одна органическая кислота, яблочная кислота, была обнаружена в значительных концентрациях (до 2 миллимоляр). Аскорбиновая кислота (витамин C) также присутствует в нектаре и играет роль в редокс-цикле, действуя как известный антиоксидант.

4. Вторичные метаболиты: Защитники и обманщики нектара

Вторичные метаболиты, включая алкалоиды, флавоноиды, терпеноиды и фенолы, содержатся в нектаре растений, которые используют эти соединения в качестве защитных механизмов против травоядных. Эти соединения могут выступать как защитниками, так и отпугивателями для медоносных пчел.

Для медоносных пчел разнообразие вторичных метаболитов в нектаре представляет собой как вызов, так и возможность. С одной стороны, эти соединения могут действовать как естественные репелленты, препятствуя сбору нектара пчелами. Например, некоторые алкалоиды и терпеноиды могут придавать нектару горький или неприятный вкус, который отпугивает пчел. С другой стороны, некоторые вторичные метаболиты, такие как флавоноиды, могут действовать как антиоксиданты и усилители иммунитета, помогая пчелам бороться с болезнями и стрессами окружающей среды.

Комплексное исследование Palmer-Young и коллег (2019), изучающее химию цветочных наград у 31 вида растений, показало, что химическое разнообразие больше в пыльце, а концентрация защитных химических веществ также выше в пыльце, чем в нектаре. Эти находки предполагают, что медоносные пчелы сталкиваются с более высокими концентрациями вторичных метаболитов при сборе пыльцы и должны иметь более сильные защитные механизмы для борьбы с ними.

Кроме того, присутствие вторичных метаболитов в нектаре может влиять на процесс превращения нектара в мед и на конечное качество меда. Некоторые из этих соединений могут изменять вкус и аромат меда и усиливать его лечебные свойства, в то время как другие могут вызывать брожение или порчу меда.

Учитывая разнообразные роли вторичных метаболитов во взаимодействиях растений и пчел, более детальное изучение их состава в нектаре различных цветов и влияния экологических факторов на их концентрацию необходимо для поддержания здоровья и продуктивности медоносных пчел.

Поскольку чувствительность различных опылителей к вторичным метаболитам варьируется, неприятные на вкус соединения в нектаре могут действовать как вкусовые фильтры, предотвращая доступ неэффективных опылителей и воров нектара к этому ценному ресурсу. Например, темный нектар южноафриканского вида Aloe vryheidensis содержит фенольные соединения, которые отпугивают медоносных пчел и птиц, питающихся нектаром, но мало влияют на более универсальных птиц. Аналогично, неприятный нектар одного из видов молочая предпочтительно потребляется осами-пауками (Egan и коллеги, 2022). Грайанотоксины в нектаре инвазивного растения Rhododendron ponticum в Великобритании токсичны для медоносных пчел, но не для местных шмелей (Bombus terrestris) (Tiedeken и коллеги, 2014). Географические вариации в функции фильтрации этих соединений могут иметь последствия для биологии инвазивных видов (Egan и коллеги, 2022). Отпугивающий эффект этих соединений зависит от концентрации как сахара, так и токсина; например, медоносные пчелы и птицы, питающиеся нектаром, проявляют большую толерантность к никотину в искусственных нектарах с более высокими концентрациями (Köhler и коллеги, 2012).

Низкие концентрации вторичных метаболитов также могут влиять на поведение опылителей. Кофеин, известный вторичный метаболит, присутствует в нектаре цветов кофе (Coffea) и цитрусовых (Citrus), которые очень привлекательны для пчел. Исследования показали, что медоносные пчелы, питающиеся кофеином в экологически значимых концентрациях (но ниже их вкусового порога), развивают лучшую память на связанный цветочный аромат. Похоже, что кофеин заставляет пчел переоценивать качество нектара. Полевое исследование подтвердило это, показав, что добавление кофеина в растворы сахарозы привело к значительному увеличению привлечения колонии, даже если это приводило к субоптимальным стратегиям поиска пищи (Couvillon и коллеги, 2015). Аналогично, шмели проявляют большую толерантность к низкокалорийным растворам в присутствии никотина (Wright и коллеги, 2013). Эти фармакологические манипуляции с поведением опылителей могут приносить пользу растениям за счет улучшения переноса пыльцы, но не обязательно выгодны самим опылителям.

В совершенно другом примере привлечения опылителей с помощью вторичных метаболитов, окрашенный нектар часто ассоциируется с опылителями-позвоночными, особенно на островах. Недавно было обнаружено, что кроваво-красный цвет нектара в цветах, привлекательных для гекконов, обусловлен алкалоидным пигментом под названием незокодин (Roy и коллеги, 2022).

Еще одной важной ролью вторичных метаболитов в нектаре является защита опылителей от паразитов и патогенов. Положительное влияние потребления этих соединений на здоровье шмелей (Bombus) и их кишечных паразитов было продемонстрировано в нескольких исследованиях (Stevenson и др., 2017). Хотя точные механизмы этой защиты до конца не изучены, известным примером является каллунен, содержащийся в нектаре растения Calluna vulgaris (Koch и др., 2019). Это соединение, идентифицированное в ходе исследования экстрактов меда растений, важных для пчел, с точки зрения их активности против кишечного паразита Crithidia bombi, может отделять закрепленный жгутик паразита от задней кишки шмеля. У медоносных пчел потребление кофеина в пище может снизить количество спор простейшего Nosema ceranae, но никотин такого эффекта не оказывает (Bernklau и др., 2019). Могут ли вторичные метаболиты в нектаре полностью устранить инфекции или предотвратить их возникновение, вероятно, зависит от изменений, вызванных микробиомом кишечника опылителя. Другие преимущества для здоровья этих соединений включают известные антиоксидантные эффекты фенольных соединений в меде, которые варьируются в зависимости от источника нектара. Флавоноид кверцетин, который часто встречается в нектаре и пыльце, предпочтительно выбирается медоносными пчелами в тестах на выбор и может регулировать гены детоксикации (Mao и др., 2013; Palmer-Young и др., 2019). Тем не менее, преимущества для здоровья вторичных метаболитов для большинства опылителей до сих пор полностью не изучены.

Микробные популяции, обитающие в нектаре, также могут подвергаться влиянию вторичных метаболитов. Потенциальные антимикробные эффекты этих соединений были исследованы в нектаре миндаля, цитрусовых и табака. Хотя состав бактериальных сообществ различался между этими нектарами, их рост лишь слабо ингибировался соответствующими вторичными метаболитами (амигдалин, кофеин и никотин). Напротив, микробы также могут снижать уровни некоторых вторичных метаболитов в нектаре (Vannette и Fukami, 2016). Относительная стабильность состава сахаров в некоторых нектарах предполагает, что вторичные метаболиты могут играть роль консервантов, но для полного понимания этой роли и синергетических эффектов между различными соединениями необходимы дальнейшие исследования (Koch и др., 2019).

Продолжая изучение основных компонентов нектара, мы уже рассмотрели сахара, аминокислоты, микроэлементы и вторичные метаболиты. В этом разделе мы сосредоточимся на части нектара, которая часто остается без внимания: воде, и рассмотрим ее важную роль в питании опылителей и их взаимодействии с цветами.

5. Вода: жизненно важный питательный элемент и регулятор нектара

В отличие от растворимых компонентов нектара, обсуждавшихся ранее (таких как белки, непротеиногенные аминокислоты и вторичные метаболиты, которые не имеют прямой питательной роли), вода считается важным питательным веществом для опылителей. Однако водный компонент нектара редко подчеркивается в исследованиях химии нектара. Это отсутствие внимания частично связано с изменчивостью содержания воды в зависимости от условий окружающей среды. Кроме того, небольшой объем нектара во многих цветах, опыляемых насекомыми, требует специальных методов сбора, таких как использование фитилей или промывок, которые не предоставляют точной информации об объеме или содержании воды в нектаре.

Концентрация нектара сильно зависит от местных климатических условий вокруг цветка (микроклимат). Если нектар не защищен, он стремится достичь равновесия с окружающей влажностью, что приводит к испарению воды в большинстве условий (за исключением очень влажных сред). Возможно, вам будет интересно узнать, что 20% раствор сахарозы теряет воду в воздух при всех уровнях влажности ниже 98% (Corbet, 1979).

Скорость испарения воды из нектара зависит от различных факторов, включая:

- Морфология цветка: Структура и форма цветка могут влиять на скорость испарения.

- Микроклиматические градиенты: Различия в температуре и влажности внутри и вокруг цветка.

- Сахарный профиль нектара: Испарение происходит медленнее в нектарах, содержащих гексозы, по сравнению с теми, которые содержат сахарозу.

- Объем нектара: Испарение происходит быстрее при малых объемах нектара, так как соотношение поверхности к объему выше в маленьких каплях.

Постоянное испарение из открытых цветов, в сочетании с прерывистым выделением нектара, возможной реабсорбцией сахаров растением и периодическим сбором опылителями, может привести к значительным суточным колебаниям объема и концентрации нектара в пределах одного вида. Эти колебания, в свою очередь, могут влиять на привлекательность цветка для различных опылителей. Однако нектар в открытых цветах часто более разбавлен и обилен, чем ожидается, и может служить важным источником воды для опылителей в засушливых условиях (Willmer, 2011).

Интересно, что нектар, потребляемый опылителями, часто более разбавлен, чем искусственные нектары, которые они выбирают в тестах на предпочтение. Летучие мыши являются ярким примером в этом отношении. Классический синдром опыления летучими мышами включает обильный, сильно разбавленный нектар, богатый гексозами, со средней концентрацией 17% по весу (von Helversen и Winter, 2003). Однако в экспериментах с выбором летучие мыши предпочитают гораздо более высокие концентрации. Предложенное объяснение этого несоответствия, основанное на экспериментах со свободно летающими летучими мышами в Коста-Рике, заключается в том, что конкуренция за пищу заставляет летучих мышей искать большие объемы, будучи менее разборчивыми в отношении концентрации. Однако эта гипотеза остается предметом дискуссий.

В отличие от этого, шмели в искусственных цветах больше реагируют на увеличение концентрации нектара, чем на его объем. В этих условиях (и, вероятно, в реальных цветах) концентрация может быть более надежным и легко оцениваемым сигналом качества источника пищи. Pyke и др. (2017) утверждают, что эволюция должна приводить к концентрациям нектара, которые приносят пользу отдельным растениям больше, чем опылителям, и растения используют комбинацию характеристик нектара (объем, концентрация и состав) для манипуляции поведением опылителей.

Разбавленные нектары предоставляют важное преимущество вязкости. Вязкость растворов сахарозы увеличивается экспоненциально с увеличением концентрации, что значительно влияет на легкость потребления нектара. Оптимальные концентрации нектара для различных групп опылителей зависят от их техники питания; сосущие опылители требуют более низких концентраций, чем лижущие (Kim, 2011).

Язык медоносных пчел функционирует как волосистая структура, и частота их лизания остается постоянной в растворах с одинаковой вязкостью, но разной концентрацией. Удивительно, но отдельные пчелы могут переключать режим питания с лизания на сосание при концентрациях нектара ниже 30% по весу, что приводит к более быстрому потреблению энергии (Wei, 2020).

Гибкость поведения пчел в ответ на различные концентрации нектара также проявляется, когда они удаляют избыток воды из разбавленного нектара путем многократного срыгивания и испарения. Этот процесс может начинаться во время сбора нектара у медоносных пчел; они возвращаются в улей с концентрацией сахара, примерно вдвое превышающей начальную концентрацию нектара. Это поведение кажется весьма логичным, учитывая значительные затраты на преобразование нектара в мед. Как социальные, так и одиночные пчелы концентрируют нектар на своих языках.

Для птиц, питающихся нектаром, обработка избытка воды в разбавленном нектаре представляет собой физиологическую проблему. Они либо выделяют избыток воды (как колибри), либо просто избегают ее поглощения (как нектароядные птицы) (Nicolson и Fleming, 2014).

Влияние изменения климата на нектар: предстоящие вызовы

Будущие исследования в области химии нектара должны изучить влияние изменения климата, вызванного человеческой деятельностью, как на дикие растения, так и на культурные растения, зависящие от опылителей. Здесь упоминаются только два исследования, которые изучали взаимодействие нескольких абиотических факторов на характеристики нектара. Глобальное потепление, увеличение концентрации атмосферного CO2 и обогащение азотом оказывают сложное (а иногда и противоречивое) влияние на сахара и аминокислоты нектара тыквы (Cucurbita maxima) (Hoover и др., 2012). Повышение температуры и нехватка воды также по-разному влияют на цветущие ресурсы растений Borago officinalis: оба типа стресса снижают объем нектара, а следовательно, и общее содержание сахаров, в то время как оба увеличивают общее количество аминокислот в нектаре и изменяют их состав. Однако пыльца сильнее подвержена воздействию высоких температур, чем засухи (Descamps и др., 2021). Для обзора метаболических изменений, происходящих в цветах в ответ на изменение климата, обратитесь к статье Borghi и др. (2019). Наконец, хотя увеличение концентрации атмосферного CO2 может снизить уровень белка в пыльце, увеличение содержания растворимых углеводов может сделать производство сахарного нектара для растений более экономичным. Тем не менее, остается множество аспектов влияния абиотических стрессов на производство и состав нектара, которые требуют дальнейшего исследования.

Резюме

На протяжении этого поста мы рассмотрели различные аспекты нектара — этого ценного вознаграждения, которое цветы предлагают опылителям. Мы выяснили, что концентрация сахара не является единственным критерием для оценки качества нектара, а разнообразные несахарные соединения с функциями, выходящими за рамки питания, играют важнейшие роли во взаимодействиях растений и опылителей (Таблица 1). К сожалению, большинство исследований сосредоточено на изучении отдельных компонентов нектара, и меньшее внимание уделяется их взаимодействию и влиянию на реакции опылителей, таких как одновременное воздействие фенолов и калия в луке.

Нектар демонстрирует значительную изменчивость из-за генетических и экологических факторов, сбора опылителями и загрязнения пыльцой и микробами. Здоровье опылителей, помимо достаточного поступления калорий, зависит от их способности справляться с этим химически изменчивым и колеблющимся составом нектара. Кроме того, ценность нектара зависит от его количества (объема на цветок и плотности цветов), и в конечном итоге общая доступность нектара может затмить соображения качества.

Необходимость разнообразия в рационах питания опылителей, особенно в условиях сокращения популяции пчел, неоднократно подчеркивалась. Обычно внимание сосредоточено на качестве и разнообразии пыльцы как источника белка. Большие монокультурные посадки в сельскохозяйственных ландшафтах лишены разнообразия рациона, и дополнительные источники пищи крайне важны. Однако в краткосрочной перспективе также возможно улучшение качества существующих нектарных ресурсов на этих территориях.

Селекция растений привела к значительным изменениям характеристик нектара, хотя опыление обычно не является приоритетом в программах селекции. Нектар и пыльца различных генотипов бобов (Vicia faba) имеют значительные различия, и на основе предпочтений пчел селекция на более высокую концентрацию нектара может быть более желательной, чем на больший объем. В рапсе, еще одной опыленной культуре, разные сорта, выращенные в поле, демонстрируют значительную изменчивость объема нектара, в то время как состав сахаров и аминокислот остается относительно стабильным. Для выращиваемых подсолнечников размер соцветий имеет важное значение для легкого доступа пчел к нектару. Вторичные метаболиты также могут изменяться в результате одомашнивания; например, нектар различных сортов черники содержит сниженные уровни эфира кофейной кислоты, что может защищать шмелей от заражения патогенами. Вторичные метаболиты в нектаре культурных растений, зависящих от опыления, варьируют значительно сильнее между сортами, чем пыльца. Например, яблоки (Malus domestica) демонстрируют значительное химическое разнообразие между своими сортами. Отбор и селекция характеристик нектара имеют потенциал для выгоды опылителей и повышения уровня опыления сельскохозяйственных культур.

Взгляд в будущее

Полное понимание химической сложности нектара и факторов, влияющих на него, жизненно важно для поддержания здоровья и разнообразия опылителей в условиях вызовов, связанных с изменениями окружающей среды и современным сельским хозяйством. Мы надеемся, что этот цикл статей расширил ваше представление о нектаре, этом ценном источнике пищи, и его роли в наших экосистемах.

Оставить комментарий

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Связанные посты

Honey Hub, сокровищница удивительных продуктов природы

Honey Hub, сокровищница удивительных продуктов природы Почему пыльца улучшает ваше здоровье?

Почему пыльца улучшает ваше здоровье?

Последние комментарии